Le Carême vient de s’achever. Durant les quarante jours qui précédaient Pâques, les chrétiens étaient invités à se priver, notamment, sur leur alimentation. De nos jours, le respect de ces efforts est du domaine personnel. A d’autres époques, l’Eglise était beaucoup plus interventionniste.

Au Moyen Age, les jours maigres ou de jeûne représentaient environ 150 jours par an. Durant les jours maigres, la viande disparaît au profit du poisson, l’huile remplace le beurre, saindoux et lard et on se prive de produits laitiers. Pour les jours de jeune, c’est abstinence : un seul repas de pain et d’eau.

Pour le « peuple », respecter les jours maigres, cela ne change guère de l’alimentation quotidienne : la viande est de toute façon rare. Il faut dire qu’en plus, dans certains diocèses, la punition, pour non respect des règles alimentaires, est l’arrachage de toutes les dents…

Mais chez les nobles, les ecclésiastiques et les bourgeois, il n’en est pas de même.

Soit on s’abstient de viande et on élabore des plats à base de poisson mais en ne se privant pas, c’est le moins qu’on puisse dire :

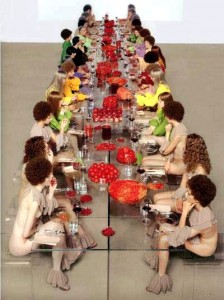

Ainsi, le 30 mars 1571[1], l’Archevêque de Paris organisa un dîner maigre, durant le carême, dont le menu a été conservé : « Quatre saumons, dix turbots, douze homards, cinquante livres de baleine, deux cents tripes de morue, un panier de moules, neuf aloses fraîches, dix-huit brochets, soixante-deux carpes, dix-huit lamproies, cent cinquante écrevisses, deux cents harengs, vingt-quatre saumons salés, dix-huit barbues, trois paniers d’éperlans … et six cents grenouilles[2]« .

On ne connaît pas le nombre de convives, mais on peut supposer que l’Archevêque de Paris avait convié à ce repas maigre nombre d’ecclésiastiques soucieux de faire respecter l’observance du carême.

Soit on cherche à s’arranger avec les prescriptions :

La macreuse[3] et la bernache[4] sont ajoutées à la liste des mets que l’on peut consommer les jours maigres car elles vivent essentiellement dans l’eau. Pour la Nouvelle France (Québec), on autorise le castor pour les mêmes raisons. Dans le « Cuisinier François », l’auteur indique que la chair du saumon mêlée à celle du brochet permet d’imiter une belle tranche de jambon. Un brave curé, surpris, en train de manger une oie, se défendit auprès de ses ouailles en disant qu’elle était tombée d’un arbre et devait donc être assimilée à un fruit…

Nombre d’auteurs, dont Erasme, se lèvent contre ces pratiques qui font que le carême est « pour les riches, une source de plaisir et un remède contre le dégoût… Pendant ce temps, l’humble paysan grignote un navet cru avec du pain de son. Quant à ce qu’il boit, au lieu de vin moelleux que dégustent les riches, c’est de l’eau de fossé… Si un édit ordonnait aux nantis de vivre de façon frugale les jours de pénitence et d’ajouter à la pitance des pauvres ce qu’ils retrancheraient de leur festin, alors l’égalité serait réalisée et l’institution en prendrait une certaine saveur évangélique. »

Un autre auteur relate qu’un pauvre homme, à qui le prêtre demandait d’acheter du poisson pour respecter le carême, répondit qu’il serait sans un sou, à ce régime là, au terme des 40 jours de « privation »…

Mais savez vous que le carême du Moyen Age nous a laissé des monuments d’une grande beauté. Pour en savoir plus, lisez donc, demain, l’article de Mona …

En attendant, pour patienter, je vais boire un coup, çà aide à rester jeûne.

[1] Sous le règne de Charles IX, le roi qui donna le signal de la Saint-Barthélemy. Les protestants étaient notamment accusés de ne pas respecter le carême.

[2] Surnommée « poulet de carême »

[3] Sorte de canard

[4] Oie

Victor Hugo, à la fin de sa vie, n’avait plus la résistance légendaire qu’on lui connaît. Sortant d’un repas bien arrosé, il rentrait chez lui à pied… pour se dégriser.

Victor Hugo, à la fin de sa vie, n’avait plus la résistance légendaire qu’on lui connaît. Sortant d’un repas bien arrosé, il rentrait chez lui à pied… pour se dégriser.