Nous avons déjà eu l’occasion de parler, dans ces lignes, de l’Almanach des Gourmands publié de 1803 à 1810 par Grimod de la Reynière, célèbre gastronome et célèbre excentrique.

Très vite ce journal devint culte et fut même réédité en 1828 sous la direction de son génial fondateur.

Deux ans plus tard, Paul Lacroix, connu sous le pseudonyme du Bibliophile Jacob, lance le premier numéro du Gastronome, journal universel du goût rédigé par une société d’hommes de bouche et d’hommes de lettres qui veulent unir gastronomie et littérature.

La publication ne durera qu’un peu plus d’un an malgré des signatures comme Théophile Gautier ou Gérard de Nerval (excusez du peu)..

Plusieurs tentatives pour relancer la revue ne dureront pas. Charles Monselet en fut notamment directeur en 1858.

Voici un texte bien étrange signé Gérard de Nerval tiré d’un numéro de 1831 :

Cauchemar d’un mangeur

On ne croit plus aux histoires de revenants, et on a bien tort. Les époques de crise et de révolution sont ordinairement celles que ces messieurs choisissent pour remettre en question les plus simples idées du rationalisme et de l’incrédulité philosophique ; je veux vous citer un exemple étrange de terreur phénoménale et de digestion troublée, un véritable type d’aventures à caverne et de dîners malsonnants d’auberge. On peut croire à mon conte, je le tiens d’un Périgourdin.

Invité à une partie de chasse dans un vieux château près de Limoges, et naturellement peureux, il avait commencé par raffermir sa conscience de gentilhomme et son caractère de fier-à-bras contre les incidents nocturnes, au moyen d’une séance infiniment prolongée devant la table séculaire de son hôte ; après quoi il s’était couché, un peu lourd, mais fort intrépide. Il avait du cœur au ventre.

Pour la vérité de la chronique, nous devons dire que sa situation était très délicate et prêtait merveilleusement aux pressentiments les plus sombres. Il recevait pour gîte une chambre où un Chouan était mort de ses blessures ; vous concevez quel champ ouvert à une craintive imagination ! Aussi, notre Périgourdin craignit beaucoup en mettant son bonnet de nuit. Les murs étaient hauts et d’un gris repoussant ; des portraits noircis par la fumée en décoraient de façon sinistre les tapisseries et l’alcôve. On y voyait un lit en vieux damas, avec un ciel assez élevé pour orner un lit de parade, et puis quantité de pièces massives d’un antique ameublement. Il roula en tremblant devant le foyer un énorme fauteuil ; n’osant se coucher, il s’assit en fixant les yeux sur la flamme et en attisant le feu, tandis que son esprit, visiblement inquiet, s’efforçait de ne penser qu’à l’œuvre digestive pour chasser toute autre préoccupation. Ce fut cela même qui le perdit. Le brave s’assoupit bientôt. Mais, soit réalité, soit illusion, il ne tarda pas à être en proie à la plus effrayante des songeries. Un souper et un dîner perfides se réunirent pour conspirer sans pudeur aucune contre le repos du Périgourdin. D’abord, il fut galopé par un succulent gigot de mouton qui talonnait de sa queue festonnée son dos trop tardif et ses jambes paralysées de terreur. Puis vint un pâté de lièvre, fantôme au front cornu, qui appuyait avec un rire amer sa main de plomb sur son estomac ; le croupion d’un chapon lui suggérait mille idées saugrenues, et une diablesse de cuisse de dinde se remuait sans cesse devant ses yeux écarquillés d’effroi, en affectant de revêtir les formes le plus infernales. Ce n’était pas tout ; une série indéfinissable de saucisses, entortillant ses membres avec une ténacité surnaturelle, semblaient vouloir venger, par un étranglement nouveau, la famille entière des boudins des mépris héréditaires du gentilhomme. Enfin, pour combler la mesure de ces cabalistiques inventions, une cuillère à pot, individu grêle et fantastique, venait par intervalle se pendre en dansant à son nez, comme le bec goulu de certains canards dont parle Pigault-Lebrun[1]. À ce dernier trait de la malice des êtres malfaisants, le pauvre chasseur ne résista plus ; et craignant à bon droit de perdre dans un rêve ce qui fait de la vie un si beau songe, il se réveilla en sursaut, empoignant avec vigueur l’indiscrète cuillère.

C’était sa pipe.

Bon Mona, ces grands auteurs me donnent envie de classicisme. Si vous daignez sortir deux verres, je vous sers un Château Haut-Marbuzet 2007. Bien que dans un « petit millésime », ce vin de Saint-Estèphe est un réel plaisir pour les sens d’un épicurien. Un vin à faire des rêves et non des cauchemars.

[1] Charles-Antoine Pigault-Lebrun (1753-1835), auteur de comédies à succès et de romans de veine anticléricale et licencieuse

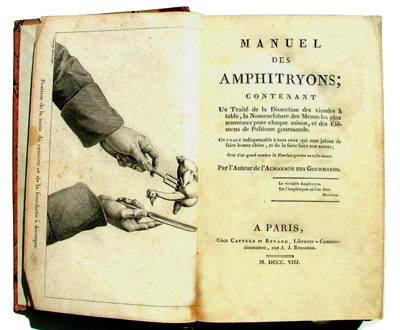

En 1808, parait le « Manuel des Amphitryons » qui est un traité sur l’art de bien manger et de bien recevoir.

En 1808, parait le « Manuel des Amphitryons » qui est un traité sur l’art de bien manger et de bien recevoir.